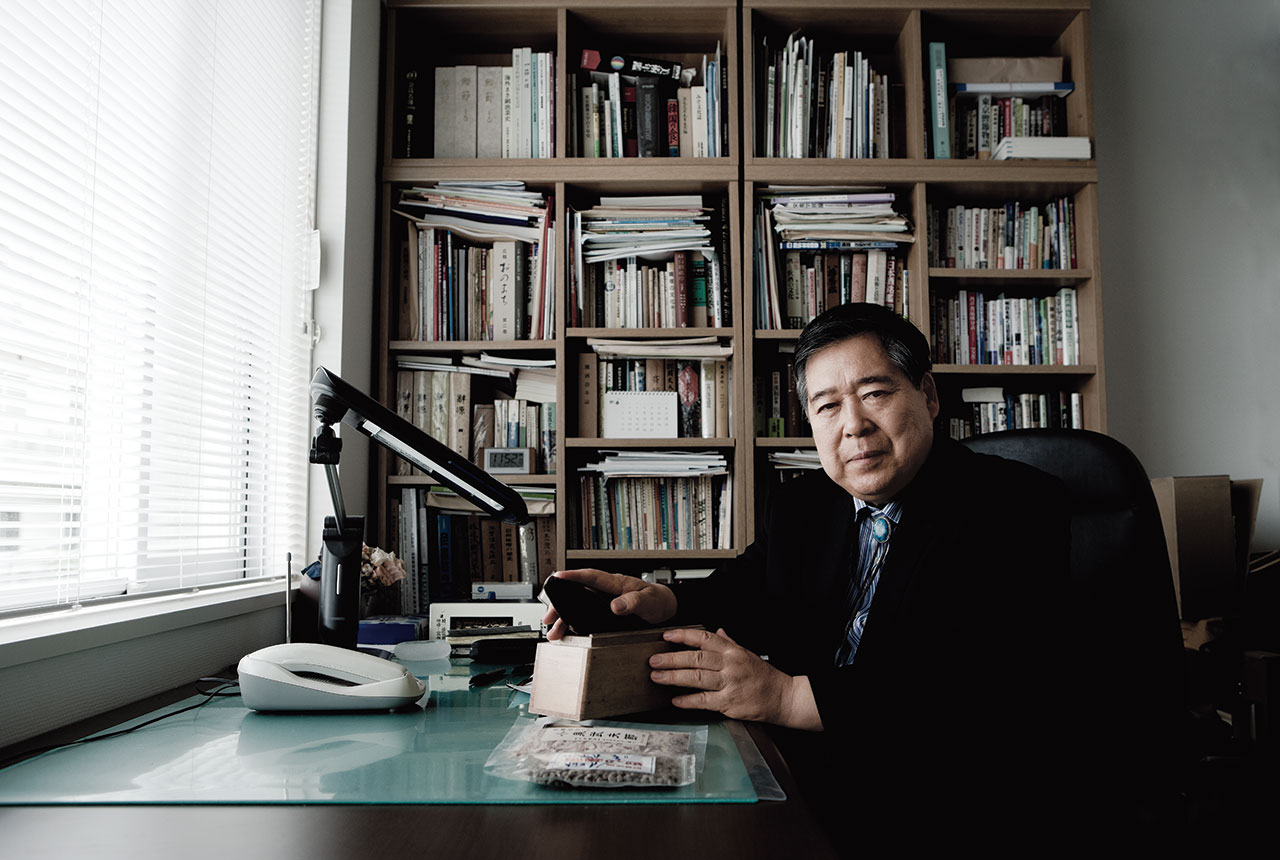

元気印 民族の朝飯 発酵学者・小泉武夫

数千年の時間の中で日本人の「民族の遺伝子」が選りすぐった食べ物、それが和食である。

その原点を見据える発酵学者であり食文化論者である小泉武夫氏が、「日本の朝ごはん」を端緒に、元気の源たる「民族の食」を展望する。

肉汁+肉+肉=豆腐入り納豆汁

朝霜や 室の揚屋の 納豆汁

与謝蕪村が瀬戸内の港町・室の津で遊里の朝を詠んだこの句から、日本人の朝ごはんが見えてきます。江戸の当時は納豆といえばひきわり。味噌汁の具にするのが一般的でした。関西を含む日本中で例外なく納豆汁が好んで食べられていたのです。たとえば東海道五十三次の旅人たち。彼らは朝3時、4時に宿を出て、半日歩きに歩いて次の宿場に辿り着きます。そのスタミナ源は何だろうと調べたところ、豆腐入り納豆汁だったことが判明しました。

大豆には和牛と同じくらい豊富なたんぱく質が含まれています。昔から「大豆は畑の肉」と言われるように「大豆=肉」なんですね。となると、味噌も肉なら納豆も肉、豆腐も肉です。つまり豆腐入り納豆汁は「肉汁+肉+肉」という実にパワフルな「究極の朝ごはん」と言えます。

和食の底力

数十年来、「日本人には和食が一番いい」と言い続けている私は、ほとんど和食しか食べません。朝は白いごはんと味噌汁と納豆と魚。何たって鰯の丸干しが好きで、時に北海道の佐藤水産から取り寄せる麹で漬け込んだ鮭のさざ浪漬などをいただきます。

あと週に3回くらい冷奴を食べます。“削りたて”の鰹節や漬物も欠かせませんね。これで一日中元気ビンビン、快活に過ごしています。おまけに生まれてこの方病気知らず。67歳の今も野球の硬球をホームから2塁へビュッと投げられます。和食には若さを支えるそれだけの底力があるのです。

日本の食文化を取り戻せ

日本人は戦後、和食というすばらしい「民族の食」をどんどん放棄していきました。結果、どうなったか。たとえば沖縄は、長寿県と言われたのも今は昔、働き盛りの人が若くして亡くなるケースが増えています。理由は100%食生活の激変です。

沖縄は昭和20年まで中国の影響を強く受け、医食同源もしくは薬食同源の思想の下で予防医学に繋がる食生活を営んでいました。ところがアメリカに統治されるや、あっという間にアメリカ化が進みました。私が泡盛の調査で沖縄に行った昭和44年にはもう、町中にステーキハウスができ、市場にはハムやソーセージなどの肉の缶詰が溢れ返っていました。粗食から肉食へ——短期間での落差の大きすぎるこの変化が、沖縄の人々の健康を蝕んだのです。

一方、沖縄同様に米軍基地が置かれそうになった奄美大島は、山の多い地形が幸いしました。基地計画が頓挫し、アメリカ化を免れて、今も昭和36年当時の食生活が維持されています。今や「健康平均寿命」が世界一高い地域の一つになっています。

沖縄に限らず、食文化の崩壊は日本人全体の問題です。欧米化が進んだここ50年で肉は4倍、油は5倍と消費量が激増し、逆にミネラルは4分の1に減少しました。そういった食生活の激変が生活習慣病やアレルギー、キレやすい心など、数々の問題を引き起こしているのです。

ではなぜ、日本人には和食なのか。

それは、何千年もの歴史の中でより優れた食べ物を選り分けながら受け継がれてきた「民族の遺伝子」があるからです。体が和食に合うようにできているのです。日本人が古来食してきたのは、根茎、菜っ葉、青果、山菜・茸、豆、海藻、米、魚(肉・鶏卵)の8種類で、魚(肉・鶏卵)を除けばすべて植物です。世界でも珍しい典型的な菜食主義者たる日本人は自らの遺伝子に敬意を表し、1日でも早くこれら8種の食材を中心とする「民族の食」を取り戻さなければなりません。

発酵食品が放射性物質の毒を抜く

最後に、放射性物質を体内に取り込んでしまった場合に備えて、どんな食事療法が有効かという問題です。これに関しては、広島に原爆が落とされ大勢の被爆者が出た時に「毎日味噌汁を食べた人から同位元素が多く抜けた」という報告が出ています。

またチェルノブイリでは、ヨーグルトが有効であることもわかったそうです。要するに、発酵食品がいい。おそらく腸内に入った乳酸菌などの発酵微生物が放射性物質を吸収し、それをウンチで排出するのではないかと、考えています。とにかく和食と発酵食品の底力は、日本人にとって大きな支えとなるのです。(談)

小泉武夫(こいずみ・たけお)

1943年、福島県の酒造家に生まれる。東京農業大学名誉教授。鹿児島大学、琉球大学、広島大学などで客員教授を務める。専門は醸造学、発酵学、食文化論。「食の冒険家」「発酵仮面」の異名をとる文筆家としても活躍。『食と日本人の知恵』(岩波書店)、『食の堕落と日本人』(東洋経済新報社)、『絶倫食』(新潮社)など単著だけで113冊を数える。近著は、日本経済新聞に18年間連載しているコラム「食あれば楽あり」をまとめた『快食日記 第六集』(日本経済新聞出版社)。

Photo TONY TANIUCHI Text Junko Chiba

※『Nile’s NILE』2011年7月号に掲載した記事をWEB用に編集し掲載しています