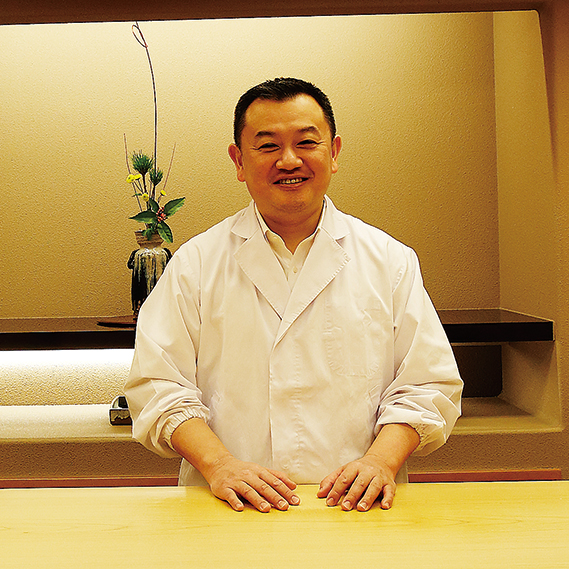

銀座 小十 | 奥田 透 時間の流れを皿にうつす

5月なら端午の節句。兜の器や「勝負」にかけた菖蒲(しょうぶ)を添えて、季節の味を楽しむ。流通やコミュニケーションのギャップがなくなっていく世界の中で、料理もまた均質化している。だからこそ、もう一度、日本の伝統を、洗練された現代の料理として表現する。過去を振り返り、未来への願いを込めて、「小十」奥田透氏が腕を振るう。

日本文化までを料理で表現した、上質でおいしいものを

兜の器には、東北で桜の咲く短い間にだけとれるサクラガニ(トゲクリガニ)を、白ズイキと黒酢のゼリーとともに盛り付けて。放流前の稚鮎は、生きたまま揚げることで、みずみずしく内臓までおいしく食べられる一品に。頭にはすり下ろしたきゅうりに、蓼と木の芽をったものを和えた緑酢を帽子のように載せた。この部分を目がけて頭からかぶりつくと、鮎の熱さと冷たい緑酢のコントラストが味わえる。

「香りの強い菖蒲の葉は邪気払いの意味とともに、武家社会の男の節句ですから“勝負”にかけていたのです。ちまきは、中国の政治家で屈原(くつげん)という人が国を追われ、川に身投げして死んだ時、その川に人々が供え物を投げたのだが、それを川の龍に食べられた。それで龍が嫌う楝樹(れんじゅ)の葉で供え物を包むようになったのが始まりだそうです」と奥田透氏。

節句や祭り、行事には、それにちなんだものを、季節の食材とともに八寸で出すのが、昭和の料亭では常識だった。

「昭和は高度成長期で、日本料理といえば料亭が中心。お祝い事や親戚の集まり、会社の行事などはすべて料亭でする時代です。料理は広間で庭や掛け軸、節句の飾りなどを観賞しながら食べる、いわば“面”で楽しむもの。ただ、当時は何十人もの大宴会ばかりで、八寸などは作り置きせざるを得なかったので、料理としての質は低かったのです。それが平成に入り、空間は簡素になり、カウンター割烹が主流になって、料理は面ではなく、より上質な食材を“点”で表すものに変わっていった。令和では、日本文化までを料理で表現した八寸のような昭和スタイルで、平成を通して洗練された、上質でおいしい料理を提供する。これがむしろ、新しいのではないかと考えています」

こうした傾向は、日本料理に限ったことではない。奥田氏が銀座で小十を開業した16年前、フランス料理は厚い絨毯を敷いた豪華な店内で、タキシードを着たサービスマンが運んできたシェリーを食前酒にたしなみ、アラカルトの2皿をボルドーの赤ワインとともにゆっくり味わう時代だった。

「それがフランス料理もイタリア料理も点化して、料理の品数も増え、おまかせの懐石に変わりました。この15年で急速にグローバル化し、世界の料理が懐石化したのです」

点の料理は、ある意味シンプル。このまま時代の流れにのっていけばいいのかもしれない。

「でも私はそうじゃない、と思う」と奥田氏。昭和時代、親方に教わったスタイルは「もう古い」とこの十数年切り捨ててきた。だが店に若いスタッフが増え、「ちまきの巻き方も知らずに巣立つのか」と思った時、愕然とした。

「このままではこの国が何なのかわからなくなってしまう。もう一度、節句や祭りを料理にうつし、きちんと伝えるべきだと。それは和食にしかできないことです。昔は料理人も西欧の料理を学びに外に出ました。でもこれからは、日本料理やすし、そばを、外国に持って出てもらいたい。そうすることで、器や包丁、建築などの文化も運ばれます。それがこの国のすばらしさを表現する、令和の料理だと思うのです」

料理人・奥田氏が語る、昭和の味、平成の味

私が子供だった昭和の時代、最もよく外食したのがデパートの上階にあるレストランです。ハンバーグやオムライスが大好きでよく食べていましたね。実家は父親が郵便局員で子供3人という、いわゆる庶民でしたので、牛肉はごちそうでしたし、すし屋のカウンターも1度しか行った記憶がありません!

平成の幕開けとともに料理の世界に入り、20代を通して京都・大阪の有名な料亭や割烹はすべて食べに行きました。加えて、フランス料理やイタリア料理も好きで、かなり食べましたね。フランス料理を初めて食べて、赤ワインソースとか、アメリケーヌソースといったソースに感動し、オマール海老やフォアグラ、子羊などの食材のおいしさに驚きました。最初に食べに行ったフランス料理店は石鍋裕シェフの「クイーン・アリス」。あと地元の「駿河亭」にもよく通いました。

店を持った30代は、外国の料理を食べては日本料理と比べて、おいしさで勝てるのかと問いかけていました。だからこの頃の私の料理は強かったと思います。40歳を過ぎて、和食のよさやおいしさがわかり始めてくると、自分の料理をどう表現すべきかを考えるようになって、日本料理をやっている方々の価値観と自分を比べたくなって。それからは、日本料理やすしを食べに行くことが多いですかね。自分の信念と哲学だけを貫いた“独りよがり”な料理を作ってもお客様のためにならないけれど、それが全く料理に見えないのも、作るほうも、食べるほうも面白くないと思い、日々、禅問答しています。

Photo Masahiro Goda Text Rie Nakajima

※『Nile’s NILE』2019年6月号に掲載した記事をWEB用に編集し掲載しています